教学体系

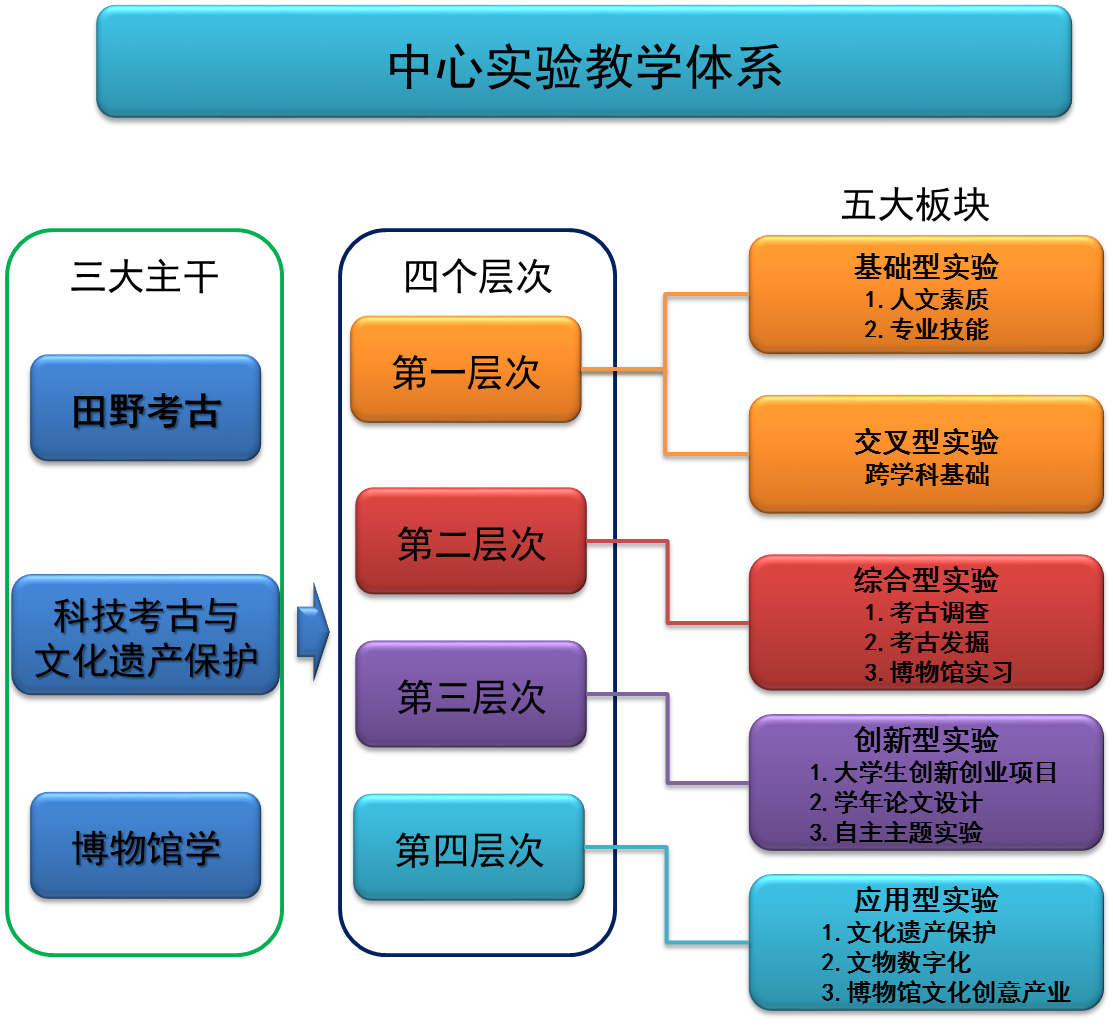

中心承担以考古学、文物与博物馆学、文化产业管理等专业为主,涉及文、史、理、工、医等学科16个专业的实验教学任务。中心坚持实践教学与理论教学并重,以培养高素质专门人才和拔尖创新人才为目标,以能力培养为核心,以“田野考古、文物与博物馆学、科技考古与文化遗产保护”为三大主干,以“基础型交叉型→综合设计型→研究创新型→应用型”四个层次逐级递进培养能力的实验内容为教学模式,建立了“三大主干、四个层次,五大板块”的实验教学体系。(示意图见图2 )

一、 “三大主干、四个层次、五大板块” 实验教学体系

第一层次,包括基础型实验、学科交叉型实验两大板块。

基础型实验板块:实验内容主要围绕田野考古和文物与博物馆学两大主干设置,旨在提高学生的考古学、文物与博物馆学专业基础技能,同时也把提高各学科学生的人文素养以及文化遗产保护意识作为重要目标。

交叉型实验板块: 实验内容则是围绕科技考古和文化遗产保护主干设置,目的在于深化考古学、文物与博物馆学等专业学生,以及化学、材料、医学、环境科学、地质学等相关学科学生对于学科交叉领域的理解,拓展其学术视野,强化其采集资料、分析资料的基础能力。

第二层次,综合设计型实验板块:通过田野考古调查、田野考古发掘以及博物馆实习等综合实践环节将基础型实验、学科交叉型实验两个板块链接,为不同发展方向的学生提供开放式的综合实验平台。综合性实验既是对基础型实验、学科交叉型实验进行深化和综合的过程,同时也是孵化创新型实验项目的平台。

图2.中心实验教学体系

第三层次,研究创新型实验板块:根据“大众创业、万众创新”精神,结合各级各类大学生创新创业项目,以及学年论文设计、毕业论文设计,开展实验教学活动和项目,鼓励学生突破传统思维,勇于在相关专业领域进行实践探索,培养和提高学生的创新创业意识和能力。

第四层次,应用型实验板块:考古与文化遗产保护具有很强的实践性和应用性,国家和社会急需,中心以教师承担的各级各类服务社会的应用型项目为依托,在考古发掘、文化遗产保护、文物数字化、博物馆文化创意产业等领域的服务社会过程中,提升学生的资源整合能力、综合研究能力。

二、实验教学质量标准

1.指导思想

根据教育部《高等学校实验室工作规程》和河南大学实验室管理有关文件,制定符合考古与文化遗产保护实验教学的实际情况、具有较高信度和效度、可操作性强的实验教学质量标准。

2.标准设定

序号 |

一级指标 |

二级指标 |

1 |

实验教学组织与管理 |

中心具有系统完整的实验教学管理组织体系,职责明确,实验教学活动有序进行。 |

实验教学管理制度健全并严格执行。 |

||

2 |

实验教学文件 |

结合考古与文化遗产保护实验教学的实际需求,制定与培养计划相适应的实验教学大纲和教学计划。 |

精选高质量并适用的实验教材、讲义或指导书,并鼓励实验教师结合考古与文化遗产保护自身特点,编写针对性强的精品教材。 |

||

实验教学档案健全。 |

||

3 |

实验教学改革 |

实验教学改革符合应用型考古、文博人才培养需要、措施得当。 |

将实验基础教育与考古与文化遗产保护的发展趋势相结合,不断更新实验项目,保证实验项目更新率达到一定比例。 |

||

综合性、设计性实验的课程比例高,教学效果好。 |

||

充分利用信息化平台和虚拟仿真技术,实现实验室的跨时空开放,时间长、覆盖范围广、开放项目多。 |

||

4 |

实验教学队伍 |

具有专兼职相结合的“双师型”实验队伍,岗位设置合理。 |

实验指导教师的职称结构、年龄结构合理。 |

||

将实验教师和实验技术人员的实验技术研讨常态化,在改进实验教学方法、提高实验教学水平方面取得成效。 |

||

5 |

实验教学过程 |

按实验教学大纲的要求制定实验项目。 |

实验指导教师对新设实验项目要进行试讲和试做,并按要求进行实验项目的申请和认定。对新上岗的实验教师执行试讲、试做制度,评价合格,方可上岗。 |

||

实验指导教师要认真备课,每项实验前均应试做。 |

||

每次实验前应做好仪器、设备、材料等各项准备工作,确保实验正常进行。 |

||

现场示教和虚拟实验有机结合,实验指导教师向学生清楚阐述实验原理、仪器、设备操作规程以及实验教学要求。实验示范操作熟练、规范,利用交互、录播回放等信息化手段,确保实验教学的效果。 |

||

实验指导教师在指导实验过程中要结合教学内容,在强化基本技能训练的同时,注重对学生独立思考问题和解决问题能力的启发和培养,充分发挥学生的主动性、创造性。引导、辅助学生独立设计实验方案,培养其独立思考、分析问题和解决问题的能力。 |

||

6 |

实验仪器设备配置 |

实验仪器设备配置满足要求,设备处于良好状态。 |

建立仪器设备管理档案,帐、物、卡相符。 |

||

7 |

实验报告与考核 |

学生做完实验后,须撰写实验报告。教师对学生的实验报告全部批阅,对存在的问题及时点评。 |

考核:将过程性评价和终结性评价纳入考核体系,通过网络信息化平台,进行在线学习、在线考核,报告作业提交,教师及时答疑反馈,成绩整体分为过程性考试成绩(占实验成绩的1/3)和期末实验考试成绩(占实验成绩的2/3),完成成绩分析并形成总结报告。 |

||

8 |

实验教学效果 |

通过现场和虚拟实验教学,使学生掌握考古与文化遗产保护实验的基本原理及综合技能,增强问题意识,提高独立思考、分析和解决实际问题的能力,全方位促进学生人文素养的养成,以及动手与创新能力的发展。 |

学生能按规范撰写较高水平的实验报告或论文。 |

三、人才培养模式

河南大学考古与文化遗产保护实验教学示范中心以培养具有扎实基础的高素质专门人才和拔尖创新人才为目标,实践教学与理论教学并重,重视学生实践能力、创新思想与科学素养等综合素质的培养。中心结构完整、分工明确、师资强大、设备齐全,融合各种教学资源与教学手段,保证基础型实验教学与综合设计型实验教学的顺利开展,积极推进创新型实验教学的有效实施。与此同时,中心横向联合生命科学学院、环境规划学院、化学化工学院、物理与电子学院等学院的科研资源,利用已有科研实验设备与科研骨干人才等条件,将科学研究与本科生创新实验能力的培养相结合,为本科生创造机会参与部分科学研究实验项目或课题的实践工作,激发学生的创新意识,提高学生的科研兴趣、科学素养和创新实践能力,使学生积累一定的从事科研活动的经验,为学生毕业后的进一步深造或继续从事与科研有关的实践工作打下良好基础。

实验教学中心联合实践基地,针对不同对象,分层次、循序渐进联合培养,在完成大纲要求的实验教学任务的基础上,进一步通过创新研究型和应用型实验,提升学生的独立创新、自主动手能力和团结协作精神,在实践过程中逐步提高学生理论与实践相结合处理实际问题的能力,以及创新思维的能力。实验教学中心完善制度、方法,为学生参与科技创新、科学研究活动搭建平台,构建了运行有效的实验教学体系,努力实现培养高素质创新型人才的目标。

综上而言,河南大学考古与文化遗产保护实验教学示范中心的人才培养模式是:依托中心,实践教学与理论教学相结合,协同校内个机关单位联合培养。

|